目次

暮らしのリズムを整える

教えてくれたのは…

眠りと咳のクリニック虎ノ門 院長

柳原 万里子さん

医学博士。日本睡眠学会睡眠専門医・指導医。

日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医。2022年11月に「眠りと咳のクリニック虎ノ門」を開院。女性ならではの丁寧な視点で多岐にわたる睡眠障害の診療と臨床研究、啓蒙活動を行う。東京医科大学睡眠学講座客員講師。公益財団法人神経研究所睡眠研究室客員研究員

https://sleep-toranomon.com/

睡眠を見直して健やかな毎日を

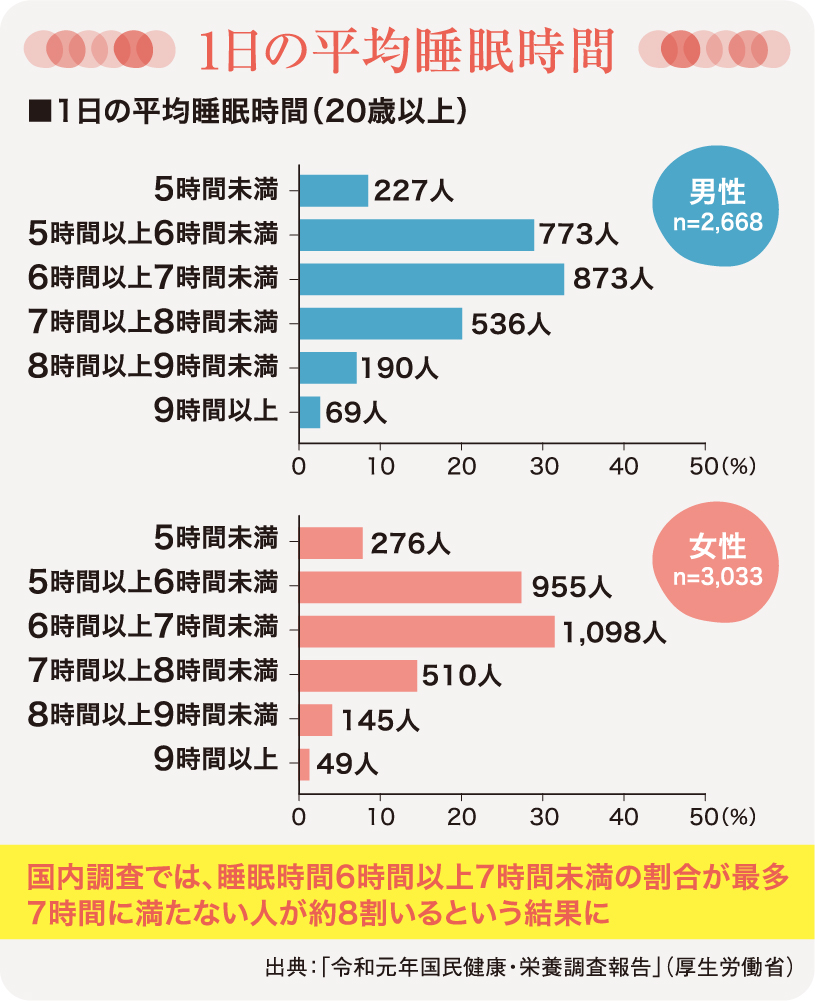

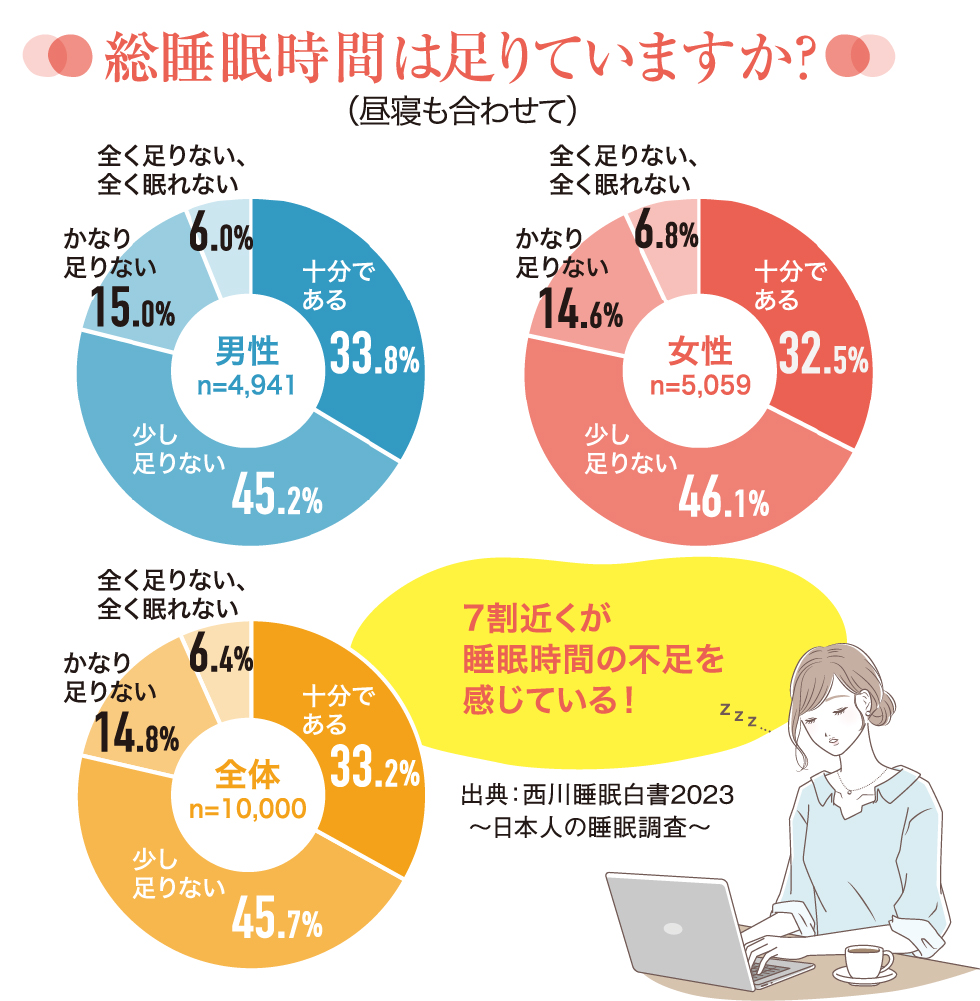

厚生労働省の令和元年国民健康・栄養調査報告によると、睡眠についての問題や不満を感じていない人は全体の約31%。つまり日本人の約2/3は、睡眠に関して何らかの不満を抱えていることが分かっています。

今回は、心地よくヘルシーに暮らすためのヒントを求め、睡眠に再注目しました。

このままでOK!?日本人の睡眠事情

経済協力開発機構(OECD)が行った2021年度の調査では、日本人の平均睡眠時間は7時間22分。加盟国33カ国の中で最も短く、全体平均より約1時間も少ないという結果でした。

では日本人の多くが、短い睡眠時間でも平気な特異体質なのかというと、答えはノー。実態に反し、睡眠時間が不足していると感じている人が多いようです。

個人差が大きい!必要な睡眠時間

一般的な成人(25歳以上65歳未満)に推奨される睡眠時間は7〜9時間といわれますが、実際に必要な睡眠時間は個人差があります。5時間の睡眠で元気に機嫌よく過ごせる人もいれば、9時間以上眠らないと支障をきたす人もいます。

また同一人物でも年齢により睡眠時間は変化します。例えば、赤ちゃんの頃は12〜16時間眠れますが、成長に伴い睡眠時間が短くなり、高齢になると長時間ぐっすりと眠ることができなくなるのが一般的です。

寝ても寝ても眠い− それは睡眠の質の問題かも!?

睡眠不足を感じる要因は、睡眠時間(臥床時間)の短さだけではありません。眠りの深さや、中途覚醒の頻度・長さ、寝付きや目覚めがよいか、起床時に疲れがしっかりとれているか、といった「質」が大きく関わります。

睡眠時間は足りているのに寝た気がしない場合には、不眠障害や睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害が隠れていることも。睡眠の質が心配な場合には、睡眠外来に相談しましょう。

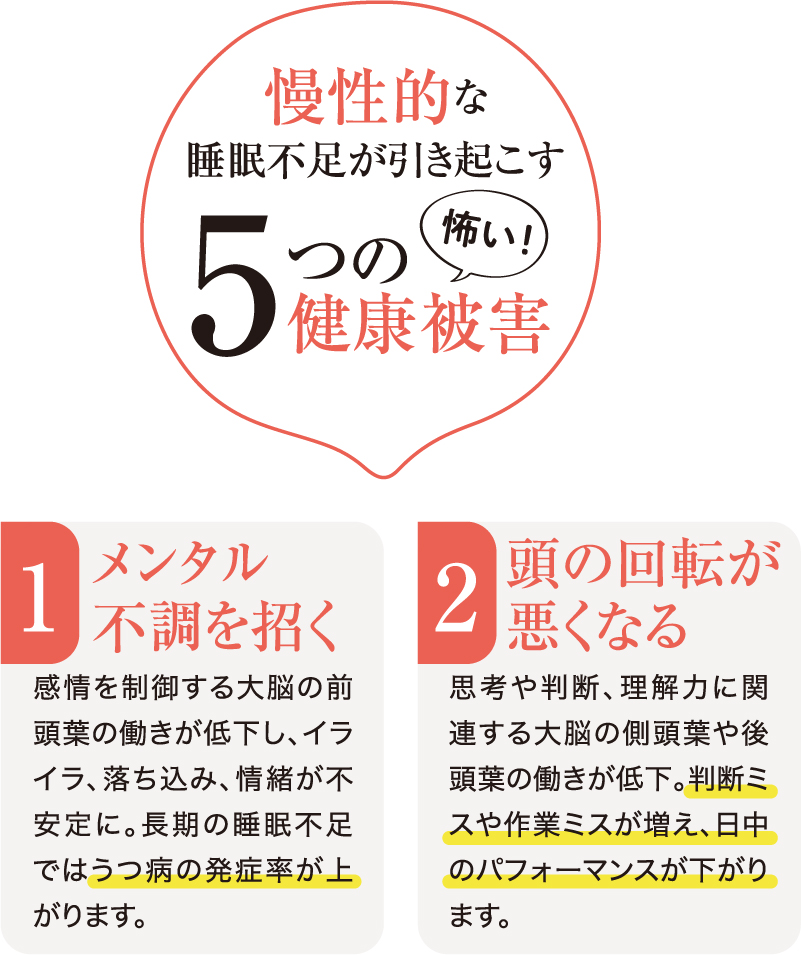

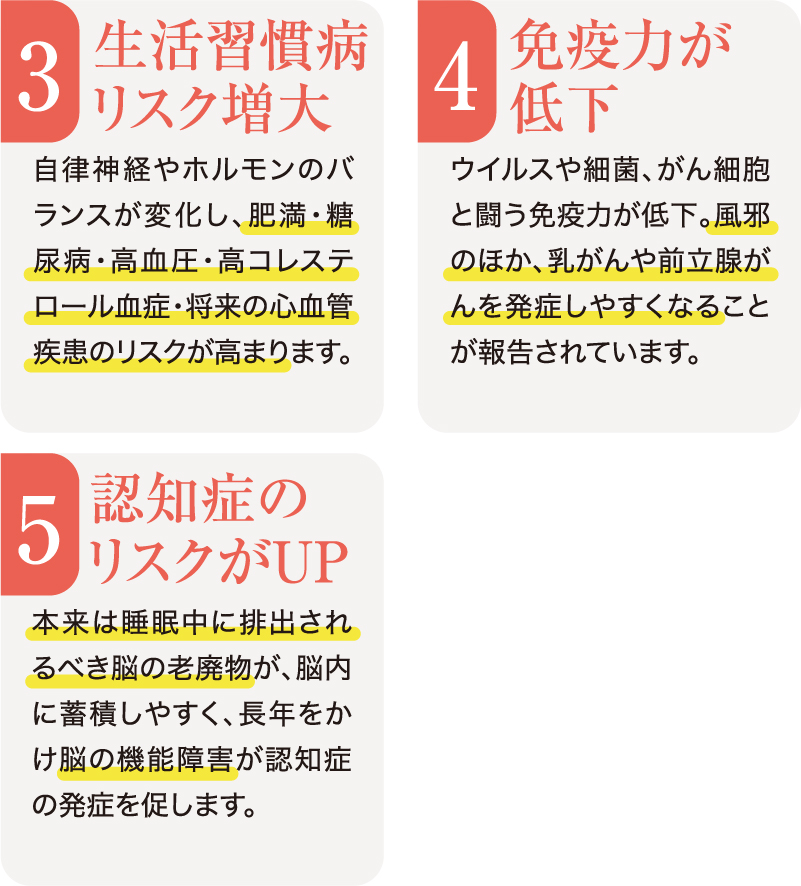

睡眠不足が招く健康被害リスク

睡眠不足には、睡眠の量(臥床時間)の不足と睡眠の質の不足の両方があります。睡眠不足を自覚していても、忙しくて睡眠時間をとることができない方や、気合いで乗り切れると思っている方も多いのではないでしょうか。だけど頑張り過ぎは禁物。睡眠不足のリスクは意外と怖いのです。

健康でいたいなら睡眠の質にも着目

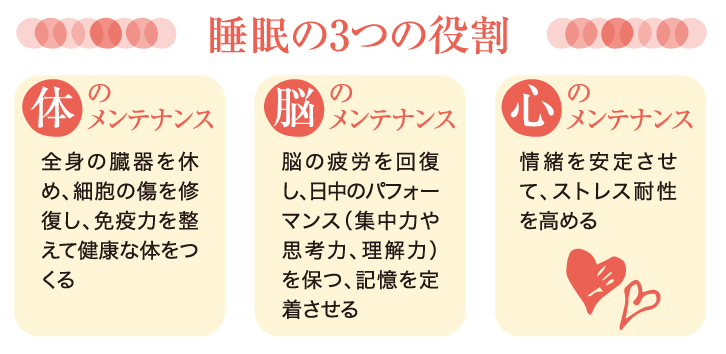

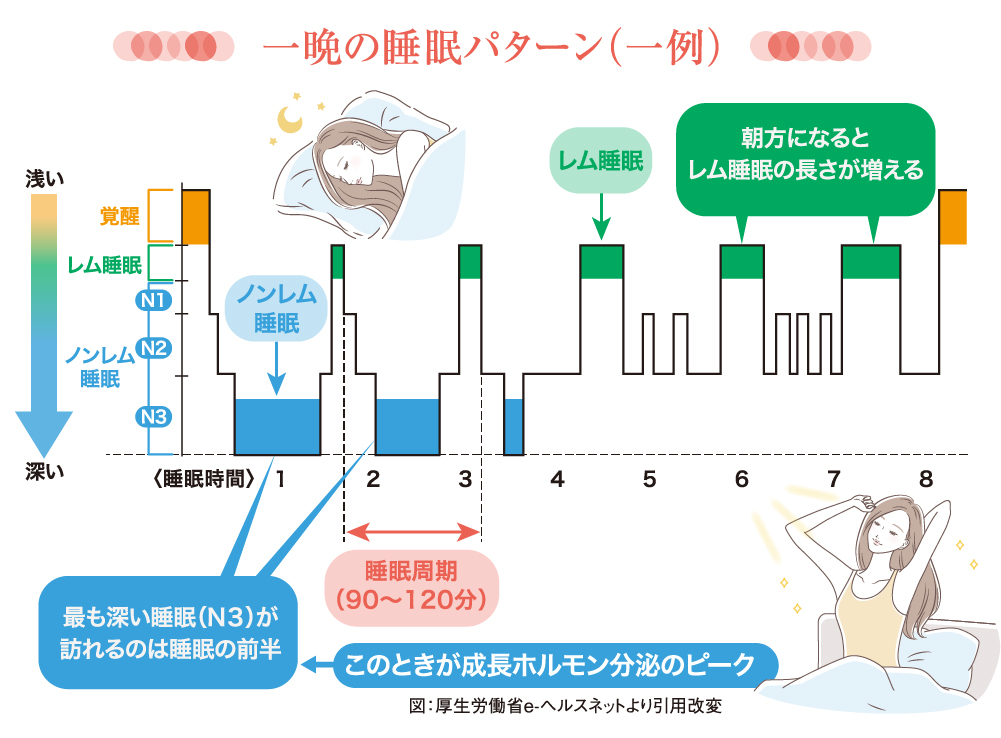

まず睡眠の仕組みを知りましょう。睡眠は、寝ている間の脳や体の状態の違いから2つの種類に分けられます。

1つはレム睡眠。夢を見ている時間の睡眠で、脳が活発に働き、記憶の整理や定着が行われます。全身の力が最も抜けていて身体が休んでいる状態です。

もう1つはノンレム睡眠。このとき脳も休息状態となります。ノンレム睡眠は眠りの深さにより3段階(N1〜N3)に分けられます。最も深い睡眠(N3)に入ると、健康維持には欠かせない成長ホルモンが活発に分泌されます。

睡眠には周期があり、1周期は約90~120分。ノンレム睡眠から始まりレム睡眠で終わるサイクルを一晩で4~5回繰り返します。

成人の場合は最も深い睡眠(N3)が出現するのは睡眠時間の前半まで。朝になるにつれて徐々にレム睡眠が長くなり、目覚める準備が整う形が一般的です。

睡眠と体温の関係性

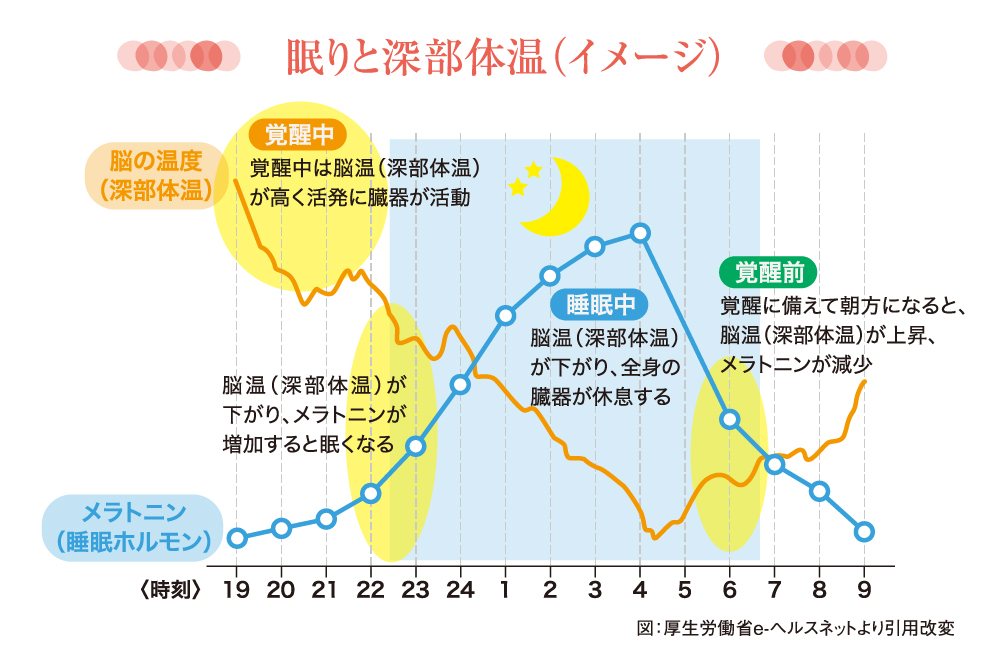

睡眠の役割は脳を含む全身の臓器を休めること。そのために睡眠中には臓器の体温(深部体温)を下げ、その活動を低下させています。

深部体温を下げるためには、上手に汗をかき、水分が蒸発する際の冷却効果を利用して体表(皮膚)から熱を逃がす必要があります。眠そうにしている子どもを触ると温かくしっとりと汗ばんでいるのはこのためです。

少しの工夫でより深い眠りを

最後に、睡眠の質を高め深い眠りへと導くために、気をつけておくべきポイントをご紹介します。